Генетические коллекции кафедры

Коллекции кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ включают семь разделов уникальных генетических коллекций, сформированных сотрудниками за долгие годы исследований. С подробным описанием коллекций можно ознакомиться в обзорной статье, посвященной генетическим коллекциям, в журнале СПбГУ “Biological Communications”.

Дрозофила

Куратор коллекции: к.б.н. Елена Валерьевна Голубкова (e.golubkova@spbu.ru)

Лаборатория генетики животных поддерживает коллекцию, включающую около 80 линий Drosophila melanogaster, в которую входят стандартные линии дикого типа, линии, маркированные по хромосомам Х, 2 и 3, множественно маркированные линии, балансерные линии и линии, несущие хромосомные аберрации. Эта коллекция активно используется в экспериментальной работе, а также при проведении практических занятий студентов.

В коллекцию также входит 3 родственных инбредных (более 960-ти поколений инбредного разведения) линий D. melanogaster, полученных Л.З. Кайдановым с сотрудниками путем селекции на различия по адаптивно важному признаку – половая активность (Кайданов и др., 1997). Эта работа началась в середине 60х годов прошлого века, селекция линий сопровождалась тесным инбридингом. В результате были отобраны особи, давшие начало линии НА, характеризующейся низкой половой активностью самцов, а также целым комплексом генетически контролируемых изменений, важнейшие из которых затронули нейроэндокринную систему дрозофил. Эта линия НА является своего рода «родоначальницей» других родственных линий. Линии ВА и НА+ (высокоактивные) получены путем возвратного отбора на повышение половой активности самцов из линии НА на 70-м и 263-м поколениях инбредного разведения линии НА соответственно.

Коллекция дрозофилы также включает линии с мутациями по эволюционно консервативному гену sbr (от small bristles). Большинство мутаций по этому гену, имеющихся в коллекции кафедры, получены из лаборатории д.б.н. И.Ф. Жимулева. Поскольку ген sbr D. melanogaster является ортологом Nxf1 (от nuclear export factor 1, наиболее древний ген семейства nxf) его также называют Dm Nxf1. Этот ген контролирует ядерный экспорт большинства мРНК. Не удивительно, что мутации гена sbr (Dm Nxf1) характеризуются широким плейотропным эффектом. Важно то, что у дрозофилы мутанты по этому гену имеют аллеле-специфичные, часто доминантные проявления, среди которых: нарушение синтеза белков теплового шока на посттранскрипционном уровне, повышение частоты нерасхождения половых хромосом в мейозе у самок (в том числе образование трехполюсных веретен в мейозе I), мужская стерильность, нарушение полового поведения и др. Это позволило нам высказать предположение о том, что гену sbr (Dm Nxf1) соответствует несколько продуктов, что было подтверждено нами в дальнейшем. Существование органо-специфичных продуктов гена ген sbr (Dm Nxf1) обеспечивает специализированные функции, в частности сопровождение долгоживущих мРНК в цитоплазме. Коллекция мутантов по гену sbr (Dm Nxf1) является прекрасной моделью для изучения возможностей повышения сложности транскриптома и протеома без увеличения числа генов и механизмов эволюционной специализации продуктов одного гена.

Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae

Кураторы коллекции: к.б.н. Сергей Павлович Задорский (s.zadorsky@spbu.ru), к.б.н. Андрей Георгиевич Матвеенко a.matveenko@spbu.ru)

Петергофская генетическая коллекция штаммов дрожжей (ПГК) основана в 1972 г. в лаборатории физиологической генетики. В настоящее время ПГК содержит более 300 штаммов пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae, маркированных различными мутациями и применяемых в генетических экспериментах различной направленности. Особый интерес представляет набор штаммов для быстрого определения хромосомы, в которой произошла наследуемая мутация, а также для картирования мутаций по отношению к центромерам и маркерам некоторых групп сцепления (хромосомы III,IV,VII,VIII). Кроме этого в коллекции представлены штаммы с мутациями, маркирующими аппарат терминации трансляции, тестерные штаммы для исследования мутагенеза, мутанты по клеточному циклу (cdc), а также доноры и реципиенты для цитодукции и α-теста, используемого в генетической токсикологии. Наконец, в коллекции представлены штаммы S. cerevisiae, применяющиеся в промышленности и биотехнологии.

Все штаммы ПГК хранятся в глицерине при температуре ниже -70. Регулярная проверка на жизнеспособность и соответствие указанному генотипу позволяет поддерживать чистоту коллекции. ПГК включает преимущественно штаммы Петергофских генетических линий (ПГЛ). Эти линии происходят от инбредных вариантов XII производственной расы гетероталличных дрожжей S. cerevisiae, и, таким образом, берут начало от одной диплоидной клетки определенного вида. Этим штаммы ПГЛ отличаются от широко используемых в генетических исследованиях штаммов коллекции YGSC (Беркли, США), происходящих от Карбондэйлских генетических линий, которые в свою очередь были сконструированы путем неоднократных межвидовых скрещиваний.

Наряду со штаммами Петергофских генетических линий, ПГК содержит штаммы дрожжей других генетических линий, любезно предоставленные зарубежными учеными. Представляющие интерес сегреганты, полученные в результате скрещиваний этих штаммов со штаммами ПГЛ, также включены в состав коллекции. Кроме штаммов S. cerevisiae, ПГК содержит ряд штаммов других видов дрожжей, многие из которых могут быть использованы в биотехнологии.

Метилотрофные дрожжи Komagataella phaffii (Pichia pastoris)

Куратор коллекции: Андрей Михайлович Румянцев (a.m.rumyantsev@spbu.ru)

Метилотрофные дрожжи Komagataella phaffii (также известные как Pichia pastoris) широко применяются в качестве организма-продуцента для синтеза рекомбинантных белков. Чтобы использовать весь биотехнологический потенциал K. phaffii получена коллекция штаммов и соответствующих векторов.

Коллекция включает в себя вектора, а также штаммы для синтеза целевых белков и для исследований Вектора в составе коллекции содержат различные промоторы для экспрессии целевого гена и селективные маркеры, а также разные сигнальные последовательности и другие элементы. В коллекции представлены как исходные штаммы, так и непосредственно штаммы-продуценты ферментов и белков-иммуномодуляторов, перспективных для применения в медицине, ветеринарии, птицеводстве, животноводстве.

Рожь

Кураторы коллекции: к.б.н. Наталья Владимировна Цветкова (n.tswetkowa@spbu.ru) к.б.н. Андреева Елена Александровна (e.a.andreeva@spbu.ru)

Создание генетической коллекции различных форм и инбредных линий ржи Secale cereale начато в 1956 году по инициативе В.С. Федорова и продолжено в дальнейшие годы В.Г. Смирновым, С.П. Соснихиной, А.В. Войлоковым. На начальных этапах коллекцию пополняли редкие морфологические мутанты, обнаруженные в сортах ржи, и инбредные линии, получение путем прямого самоопыления самонесовместимых растений сортов. Последний прием вёл к селекции и фиксации мутаций самосовместимости (автофертильности). Таким образом была создана коллекция инбредных линий ржи, состоящая преимущественно из линий с нормальным фенотипом и различающихся по проявлению инбредной депрессии и признакам, требующим специальных методов анализа.

На основе использования автофертильных линий ржи разработан подход, позволивший за короткое время существенно пополнить коллекцию мутантными формами. Автофертильность позволила закрепить морфологические мутации при воспроизведении линий и сохранить мутации по стерильности путем поддержания в гетерозиготном состоянии.

Коллекция мутантов с разнообразным морфологическим проявлением насчитывает свыше тридцати форм и линий. В ходе проведения генетического анализа получено свыше 200 линий, сочетающих до пяти мутантных генов в одном генотипе. Для изучения молекулярно-генетических механизмов двухлокусной гаметофитной несовместимости, специфичной для злаков, создана коллекция из 100 инбредных линий, несущих независимо-выделенные мутации самосовместимости.

Для поддержания форм и линий ржи помимо индивидуальной изоляции (инбридинга) используется групповая изоляция. Большая часть генетической коллекции периодически воспроизводится. Все образцы заложены на длительное хранение. Инбредные линии ржи, а также первичные тритикале (гибриды от скрещивания пшеницы с рожью, несущие удвоенное число хромосом), полученные на основе ряда из них, представлены уникальными генотипами.

Формы с нарушением мейоза, выщепляющиеся в нескольких поколениях самоопыления, составили генетическую коллекцию мейотических мутантов ржи, которая включает 15 синаптических мутантов, 4 мутанта с нарушениями веретена, 4 мутанта с аномальной конденсацией мейотических хромосом. Подробное описание этих мутантов можно найти на сайте ryegenetics.ru.

Редис

Кураторы коллекции: к.б.н. Ирина Евгеньевна Додуева (i.dodueva@spbu.ru ) и м.н.с. Ксения Андреевна Кузнецова (kskuz95@mail.ru).

Коллекция инбредных линий редиса (Raphanus sativus) заложена С.И. Нарбут в конце 50-х годов ХХ века путем самоопыления растений нескольких сортов. В настоящее время коллекция насчитывает около 30-ти линий разной степени фертильности. Линии отличаются от исходных сортов целым комплексом морфофизиологических признаков. Наибольший интерес представляют формы с разными типами нарушений процессов дифференцировки и морфогенеза: опухолеобразование, израстание завязи, изгибы побегов, нарушение периода покоя семян, карликовость и гигантизм растений, и др. Для ряда признаков выявлены контролирующие их гены.

Рисунок 1. Пример опухолеобразования у редиса

Данная коллекция послужила основой пионерских работ по изучению роли генотипа в процессах дифференцировки in vitro. Сочетание генетических исследований и методов культуры органов in vitro позволило моделировать процессы нарушения морфогенеза в контролируемых условиях и доказать генетическую природу опухолеобразования (Рис. 1). На современном этапе ведутся работы по изучению роли генов, вовлеченных в системы контроля деления клеток меристем, в формировании опухолеобразования, получены трансгенные растения, несущие гены, вовлеченные в синтез и метаболизм гормонов.

Коллекция инбредных линий редиса может рассматриваться как перспективный материал для изучения регуляции разных этапов морфогенеза у высших растений, для изучения влияния инбридинга на генетическую систему строго перекрестноопыляемых растений, а также для изучения контроля хозяйственно важных признаков.

Горох

Куратор коллекции: к.б.н. Михаил Сергеевич Бурлаковский (m.burlakovsky@spbu.ru)

Коллекция гороха посевного представлена сортами, линиями, различающимися по морфологическим признакам, используется в учебном процессе для проведения летней практики для студентов бакалавриата.

Зеленые водоросли

Куратор коллекции: д.б.н. Чекунова Елена Михайловна (e.chekunova@spbu.ru)

Петергофская генетическая коллекция штаммов зеленых водорослей была создана на кафедре генетики и селекции Ленинградского (ныне — Санкт-Петербургского) университета в 70-ых годах 20 века К.В. Квитко и А.В. Столбовой и до настоящего времени является единственной в России. Коллекция включает штаммы разнообразных мутантов одноклеточной зеленой водоросли хламидомонады: Chlamydomonas reinhardtii — модельного объекта генетики фотосинтеза, а также штаммы хлорелл, сценедесмуса и других микроводорослей. В настоящее время коллекция содержит минимальный набор - около 150 уникальных мутантов.

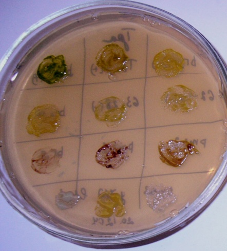

Рисунок 2. Пигментные мутанты C. reinhardtii из ПГК

Пигментные мутанты, находящиеся в коллекции (Рис. 2), стали источником генетического материала для изучения таких фундаментальных биологических процессов как фотосинтез, формирование мембранных структур и биосинтез хлоропластных пигментов — хлорофиллов и каротиноидов. Исследования бесхлорофилльных штаммов C. reinhardtii из этой коллекции позволили идентифицировать ряд генов (CHLH, LTS3 и SUP-I), контролирующих процессы биосинтеза хлорофилла на свету и в темноте.

Мутанты C. reinhardtii, дефектные по гену CHLH, послужили основой для создания штаммов-продуцентов химически-чистого протопорфирина IX (ПП). ПП — биосинтетический предшественник хлорофилла, который является сильным фотосенсибилизатором. Его используют в целях флуоресцентной диагностики канцерогенеза и при фотодинамической терапии, при создании порфирин-содержащих полимеров — основных компонентов сенсоров, позволяющих выявлять широкий спектр токсичных элементов в окружающей среде.

Таким образом, мутанты из ПГК не только позволяют осуществлять фундаментальные исследования в области генетики фотосинтеза, но и являются источником материала для проведения актуальных прикладных исследований в медицине, экологии, фотобиологии и энергетике. Коллекция также представляет богатый материал для проведения учебных и практических занятий.

|