Ученые Биологического факультета СПбГУ приняли участие в круглом столе «Передовые технологии в биологии и медицине: от молекулярных систем до практического здравоохранения», который был организован в рамках празднования Дня СПбГУ.

Старший научный сотрудник кафедры общей физиологии СПбГУ, ведущий научный сотрудник Лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии Института трансляционной биомедицины СПбГУ Анна Вольнова выступила с докладом «Изучение нейробиологических основ фармакологической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности на животных моделях» (Проект РНФ № 21-75-20069).

В последние годы диагностика синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) претерпела изменения. Например, его больше не считают заболеванием, которое присуще только детям и подросткам. Так, до 6% взрослого населения в той или иной форме страдают от симптомов СДВГ. Тем не менее существующие подходы к терапии данного заболевания недостаточно эффективны и сопровождаются большим количеством побочных эффектов, поэтому поиск новых методов лечения остается актуальной и социально значимой проблемой.

В рамках работы над проектом РНФ Анна Вольнова с коллегами исследовала роль дофаминергической и норадренергической систем мозга и их взаимодействия в механизмах развития СДВГ.

«Исследования проводились на уникальной модели животных, крысах DAT-KO, у которых нокаутирован ген, кодирующий белок-транспортер обратного захвата дофамина (DAT). Для них характерны гипердофаминергия и гиперактивность, а также ряд поведенческих нарушений, сходных с симптомами СДВГ, благодаря чему они являются признанной моделью данного расстройства», – отметила ученый СПбГУ.

Проведенные исследования показали, что значительно улучшить процессы обучения, внимания и памяти у DAT-KO крыс можно с помощью фармакологической и хемогенетической активации норадренергической системы. Кроме того, стимуляция норадренергических рецепторов снижает повышенный уровень двигательной активности, стереотипных и пресеверационных реакций, характерных для животных с гипердофаминергией, и способствует более эффективному обучению.

Проект был успешно завершен в 2024 году. Тем не менее ученые СПбГУ планируют продолжить изучение фундаментальных основ взаимовлияния дофамин- и норадренергической нейрорегуляции ЦНС при патогенезе СДВГ.

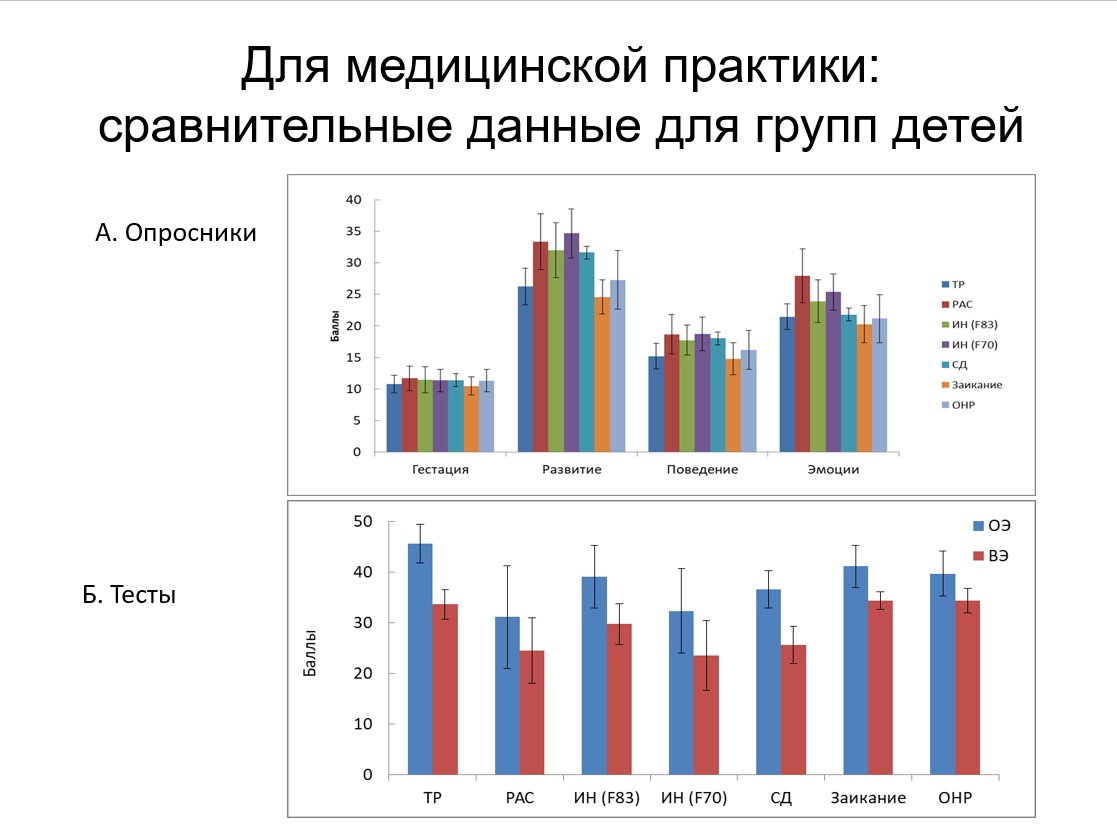

В свою очередь профессор кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии СПбГУ Елена Ляксо рассказала о разработке междисциплинарного подхода к диагностике и коррекции нарушений эмоциональной сферы детей с использованием методов искусственного интеллекта (международный проект № 22-45-02007 РНФ DST/INT/RUS/RSF/P-57/2021).

Исследование профессора СПбГУ помогает лучше понять, как формируются эмоции у детей и как они проявляются в поведении. Это особенно важно для детей с нарушениями развития, так как их эмоциональные состояния могут быть выражены иначе, чем у типично развивающихся сверстников.

«Целью нашего проекта была разработка комплексного подхода для изучения, диагностики и коррекции нарушений эмоциональной сферы у детей. Для этого мы использовали различные методики: физиологические, психофизиологические, психологические, а также методы искусственного интеллекта», – подчеркнула Елена Ляксо.

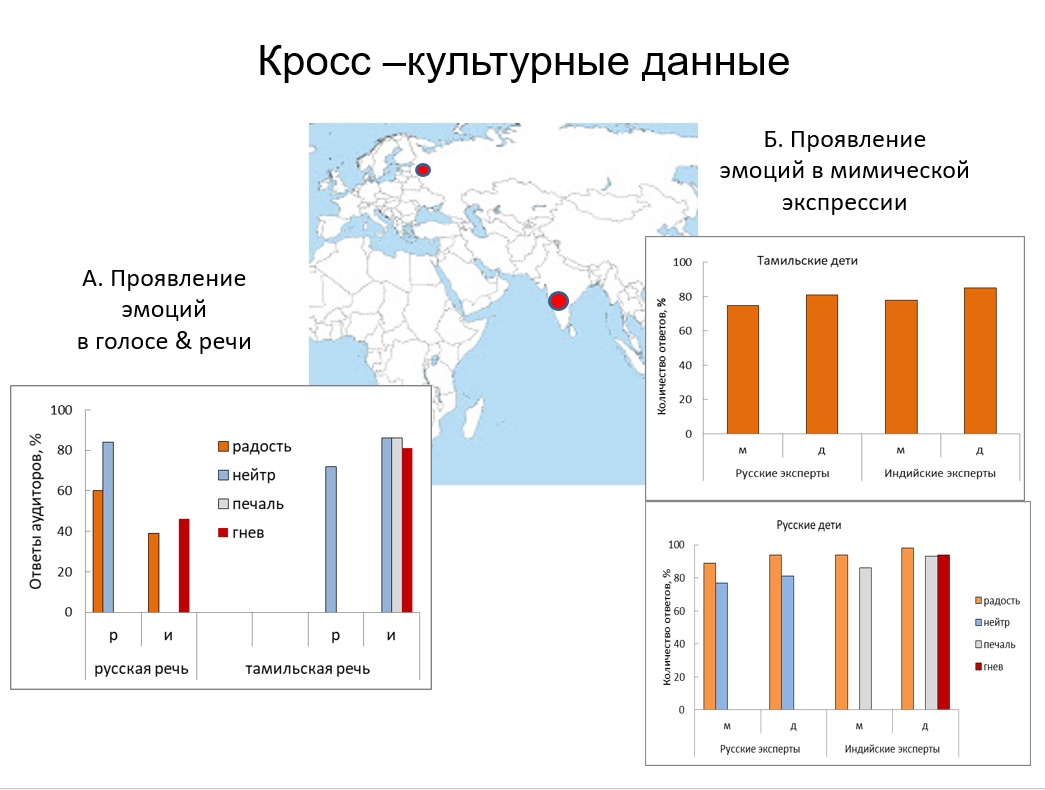

В исследовании ученых Санкт-Петербургского университета приняли участие 447 русскоязычных детей. Ученые изучили эмоциональные состояния детей и их проявления в голосе, речи, мимике и поведении. Также рассматривалось то, как дети воспринимают эмоции.

При проведении исследования учитывались языковые и культурные особенности страны проживания ребенка, его возраст, тип нарушений развития и психоневрологический статус. Это позволило создать стандартизированный подход, который можно будет применять в разных условиях. Так, учеными была разработана методика оценки эмоциональных состояний детей (Child’s Emotional Development Method, CEDM), благодаря которой удалось выявить различия между детьми с синдромом Дауна, интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра при выполнении тестовых заданий по отражению и восприятию эмоций. Кроме того, в рамках исследования была проведена работа по автоматическому распознаванию (с использованием ИИ) эмоциональных состояний детей как с типичным развитием, так и нарушением развития по характеристикам голоса, речи и мимической экспрессии.

В рамках реализации данного международного проекта был заключен договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и Технологическим Институтом Велура (Индия).

«Наш проект имеет и теоретическую значимость, так как он позволяет выявить культурные особенности становления эмоциональной сферы детей и отражения эмоциональных состояний в характеристиках речи, голоса и мимической экспрессии на материале двух разных языковых семей – индоевропейских (славянская группа) и дравидийских языков (тамильская группа) – и двух разных культур – русской и индийской», – заметила профессор СПбГУ.

Она добавила, что результаты проекта могут быть полезны в клинической, дефектологической и педагогической практике, помогая лучше понимать эмоции детей и разрабатывать эффективные методы работы с ними.

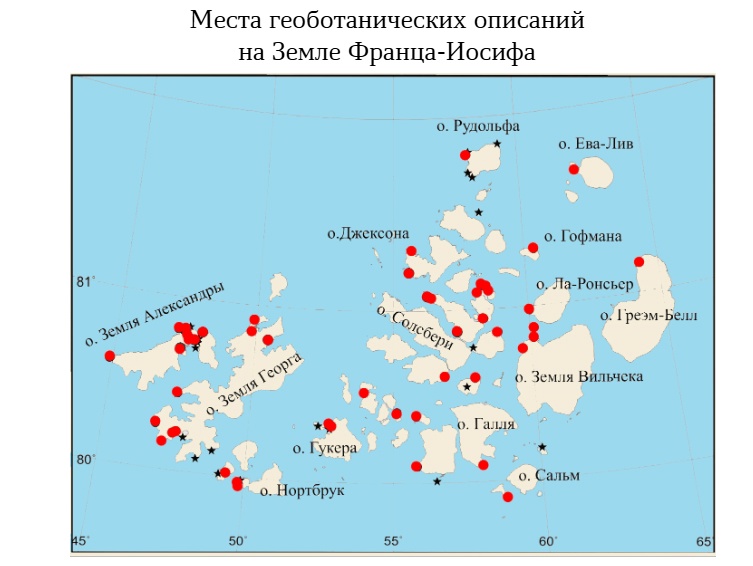

На круглом столе также выступила научный сотрудник кафедры ботаники СПбГУ Ирина Степанчикова с докладом «Трансформация растительных сообществ в Европейской Арктике под влиянием климатических и антропогенных факторов» (Проект РНФ 23-24-00233).

Ирина Степанчикова и её коллеги проводили исследования на арктических островах — Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Группа ученых проанализировала изменения в природной среде, которые произошли за последние десятилетия, уделяя особое внимание криптогамным организмам — лишайникам и мохообразным.

«В ходе работы мы изучили новые территории и провели мониторинг ранее обследованных участков. Проанализировав геоботанические описания, выполненные в разные годы, мы выявили широкий спектр изменений в растительном покрове», — рассказала ученый СПбГУ.

Особое внимание в рамках исследования было уделено расширению ареалов отдельных видов криптогамных организмов в северном направлении. В большинстве случаев продвижение на север бореальных видов обусловлено наличием подходящих типов субстратов, например, завезенной для постройки древесины или других строительных материалов. Это говорит о том, что изменения скорее связаны с антропогенным влиянием, чем с климатическими трансформациями.

Данные, полученные Ириной Степанчиковой и ее коллегами, дополнили сведения о биоразнообразии арктических островов. На архипелаге Новая Земля было выявлено 95 видов лишайников и 13 видов лихенофильных грибов, среди которых 35 видов впервые были обнаружены на этом архипелаге. Список видов острова Колгуев был дополнен 102 таксонами, среди которых 15 видов являются новыми для Ненецкого АО.

«Лихенофильные грибы могут быть использованы как индикаторы происходящих в сообществах изменений. Их высокая требовательность к микроусловиям местообитания делает их подходящими объектами для отслеживания изменений в растительных сообществах», — заключила ученый СПбГУ.