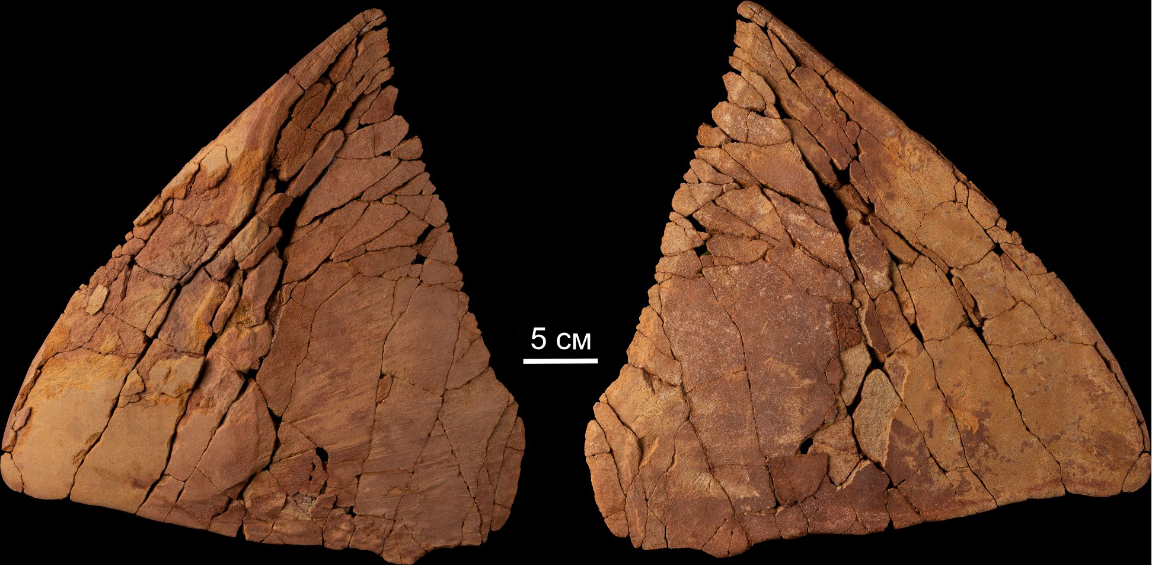

Рис. 1. Крыловидные пластинки (бранхиальные) девонского панцирного бесчелюстного тартуоста (Tartuosteus) из местонахождения Сиверский, р. Оредеж (Ленинградская обл., Гатчинский р-н). Палеонтологический музей СПбГУ. Фото: И.В. Чарин

В Палеонтологическом музее Санкт-Петербургского государственного университета прошла экскурсия «Обитатели Девонского моря из окрестностей Санкт-Петербурга». Мероприятие состоялось под эгидой акции «Наука рядом».

Как рассказал заведующий отделом естественнонаучных коллекций Управления экспозиций и коллекций СПбГУ Вадим Глинский, в девонском периоде территория будущих окрестностей Санкт-Петербурга находилась в экваториальной области на восточной окраине материка Лавруссия и была занята мелководным тропическим морем.

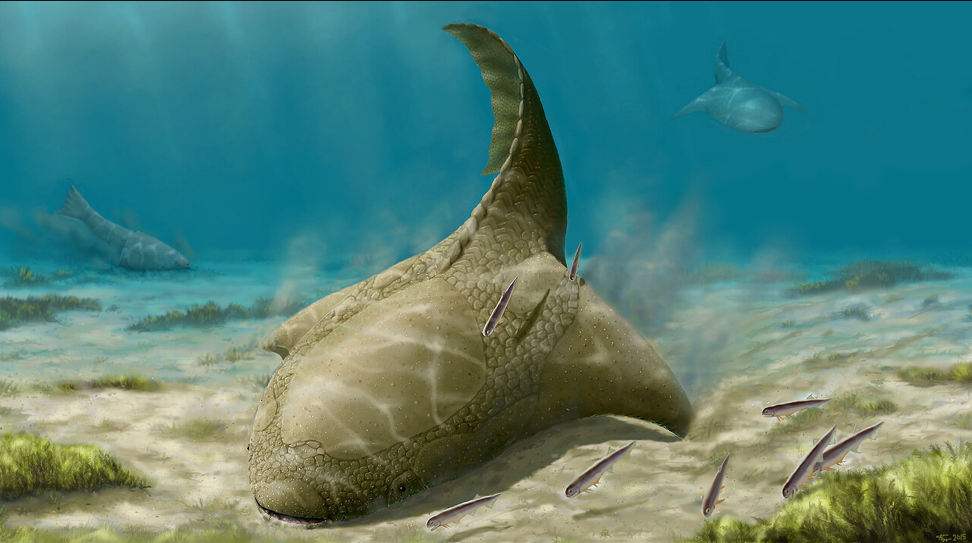

На экскурсии «Обитатели девонского моря из окрестностей Санкт-Петербурга» в формате презентации было рассказано об истории геологического развития территории в девонский период, об некоторых известных девонских местонахождениях рыб из окрестностей города Санкт-Петербург (Сиверская, Новинка), которые можно посетить самостоятельно. Особенное внимание было уделено необычным девонским панцирным бесчелюстным (рыбообразным) псаммостеидам. Остатки псаммостеид можно обнаружить в девонских осадочных породах на территории Лениградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях, а также на территории стран Балтии, на Шпицбергене, в Арктической Канаде и т.д. Эти животные отдаленно напоминали скатов, но имели неподвижный головотуловищный скелет из пластинок, растущих в коже («панцирь»). Некоторые псаммостеиды вырастали в длину и ширину до 2 м, достигая максимальных размеров среди всех известных бесчелюстных. Остатки таких гигантов часто находят в нашем регионе и в Эстонии.

Рис. 2. Среднедевонские пластинокожие бесчелюстные Pycnosteus tuberculatus (по центру и справа) и Tartuosteus maximus (слева) питаются органической взвесью в эпиконтинентальном море Лавруссии. Маленькие рыбы - акантоды Hamalacanthus плывут около гигантского Pycnosteus tuberculatus. Рисунок: Ю.А. Приймак при участии В.Н. Глинского

В формате презентации, а затем на ископаемом материале Вадим Глинский ознакомил экскурсантов с реконструкциями прижизненного облика разных видов псаммостеид, с гипотезами их передвижения и питания. Под микроскопом посетители смогли оценить микроскульптуру пластинок псаммостеид, состоящую из мелких кожных зубчиков. Отмечено эволюционное сходство строения скелетной ткани – дентина в кожных зубчиках бесчелюстных позвоночных и зубах человека (показано в шлифах).

Рис. 3. Экскурсия началась с презентации. Фото: В.Н. Глинский

Наконец, проведено сравнение псаммостеид с подводными аппаратами — батипланами, в рамках рассказа про интересную, достаточно молодую науку — бионику.

Рис. 4. Батиплан «Тетис» на Морской наб. (Санкт-Петербург) – за счет загнутых книзу подводных крыльев очень похож на девонских бесчелюстных. Фото: В.Н. Глинский

«Бесчелюстные рыбообразные – псаммостеиды (дальние родственники современных миног), пожалуй, были самыми необычными обитателями девонских морей. У этих существ роль стабилизаторов выполняли крыловидные пластинки скелета, которые были жесткими и загнутыми вниз. Интересно, что похожие конструкционные решения находит человек при строительстве некоторых подводных аппаратов. Например, подводный батиплан «Тетис» (СССР) был выполнен по похожей схеме», — добавил Вадим Глинский.

Кости динозавра передали в Палеонтологический музей СПбГУ.

Ученые СПбГУ являются крупными специалистами в палеонтологии. Так, в конце 2022 года вместе с коллегами из Великобритании они открыли и описали самый древний полный скелет хвостатой амфибии «супергероя». А в 2023 году палеонтологи СПбГУ по костям динозавров подтвердили, что на Чукотке в древности был более мягкий климат, чем сегодня.

Палеонтологический музей Университета ведет свое начало с 1865 года. Сегодня на двух площадках музея (Университетская наб., д. 7–9 и 16 линия В. О., д. 29) собраны окаменелости, представляющие документальную историческую летопись развития жизни на Земле. Экспозиция посвящена эволюции жизни — от древнейших форм, которым несколько миллиардов лет, до животных — современников древнего человека. Тематические витрины музея позволяют больше узнать об удивительных животных прошлого и ярких открытиях палеонтологов СПбГУ, Академии наук и Геологического комитета России.